📚 Continue Lendo

Mais artigos do nosso blog

O cobogó, um elemento construtivo genuinamente brasileiro, tem sido revisitado por arquitetos como uma solução eficiente para mitigar as temperaturas elevadas. Com a ocorrência da sexta onda de calor no Brasil neste ano, que trouxe termômetros acima de 40 graus em diversas regiões, a peça vazada, com quase 100 anos de história, ressurge como uma alternativa valiosa para promover a ventilação natural em edificações.

No ponto mais alto do centro histórico de Olinda, em Pernambuco, um gigantesco reservatório de água da década de 1930 se destaca. Equivalente a um edifício de seis andares e posicionado em frente à principal igreja da cidade, sua presença contrasta com a arquitetura local. Contudo, o que realmente inscreve este prisma retangular de concreto na história da arquitetura nacional são seus painéis em dois dos lados da fachada.

Cobogó: A Invenção Brasileira Que Ventila Ambientes no Calor

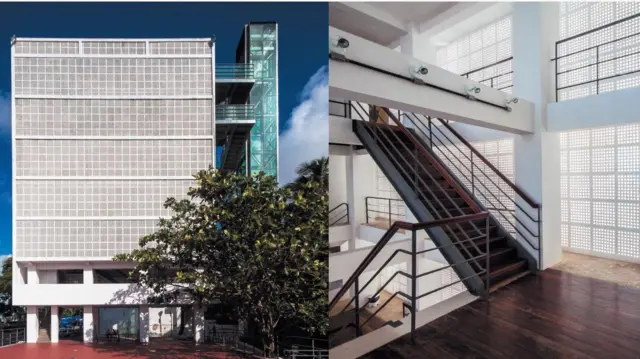

Este edifício, projetado pelo arquiteto Luiz Nunes, empregou pioneiramente o cobogó – uma invenção pernambucana de anos anteriores – em uma estrutura de grande visibilidade, marcando a primeira vez que um prédio expressivo exibia esse estilo “vazado”. Este modelo seria amplamente reproduzido em casas por todo o país e em centenas de construções nas décadas seguintes, notavelmente no Rio de Janeiro, em Brasília e em São Paulo. Após um período de menor visibilidade, a peça tem ganhado atenção renovada de profissionais, que reconhecem seu potencial para refrescar espaços em épocas de calor extremo, atuando como uma barreira solar que permite a passagem de luminosidade, oferece privacidade e, primordialmente, viabiliza a circulação do vento. Esta funcionalidade tornou o cobogó parte integrante das estratégias dos arquitetos modernistas do século XX para lidar com o clima tropical, especialmente em um período anterior à popularização ou mesmo à introdução do ar-condicionado no Brasil.

A arquiteta Guilah Naslavsky, especialista em modernismo pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), descreve o cobogó como capaz de criar “uma zona de proteção ou de transição num edifício, funcionando como ‘colchão’ de ar”. Marcella Arruda, co-curadora da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo – cujo tema é clima e futuro das cidades –, endossa que “o cobogó é uma solução bioclimática, um ícone que combina a sustentabilidade com a poética da arquitetura brasileira”. Na Caixa-d’Água de Olinda, a fachada de cobogós contribuía para resfriar a temperatura da água no reservatório, funcionando como um método de “climatização passiva”. Contudo, essa sabedoria construtiva contrasta com muitas edificações modernas erguidas em cidades quentes como Recife, que frequentemente apresentam fachadas envidraçadas e fechadas, conhecidas por absorver e irradiar calor, muitas vezes desprovidas de varandas.

Em sua pesquisa para o livro “Cobogó de Pernambuco”, o arquiteto Cristiano Borba encontrou a patente da peça construtiva, datada de 1929. O nome peculiar da peça, que alguns associam a origens africanas ou indígenas, tem uma história diferente: o Dicionário Aurélio registra que “co-bo-gó” é uma sigla formada pelas iniciais dos três engenheiros residentes no Recife que a criaram: Coimbra (Amadeu Oliveira Coimbra, português), Boeckmann (Ernest August Boeckmann, alemão) e Góis (Antônio de Góis, pernambucano). O cobogó original, conforme a patente, seria uma peça quadrada com fileiras de oito furos, como a vista na caixa-d’água de Olinda. Os demais elementos vazados de diversos formatos surgidos posteriormente, na teoria, seriam apenas isso – elementos vazados, e não cobogós autênticos, um caso de “chamar o todo pela parte”, conforme explicou Borba.

Curiosamente, a vasta funcionalidade do cobogó, em especial sua capacidade de ventilação, não era a intenção inicial dos seus criadores, conforme aponta a pesquisadora Guilah Naslavsky. Os engenheiros Coimbra, Boeckmann e Góis buscavam um bloco de cimento pré-fabricado que fosse prático e econômico na construção, visando ser “basicamente como um tijolo”. A ideia era criar um componente industrial, passível de produção em larga escala, para integrar a estrutura de grandes edificações. A flexibilidade do cobogó permitia que fosse deixado aberto ou preenchido, de acordo com a preferência do construtor, evidenciando uma “preocupação mais com a celeridade e volume construtivo do que com a estética ou plástica”, complementa Cristiano Borba.

Foi a efervescente cena arquitetônica moderna do Recife que impulsionou a peça construtiva a outros usos. Assim, a Caixa-d’Água de Olinda, em uma localização cultural proeminente em Pernambuco, tornou-se o catalisador dessa transformação. A parede vazada possibilitou uma permanência prolongada dentro da estrutura, ao proteger do sol e permitir a passagem do vento, um uso que se assemelha mais ao que a peça tem hoje. Borba observa que as soluções mais populares, “as não eruditas, acabaram fugindo do padrão dos oito furinhos” e se espalharam devido ao custo acessível em comparação com outros materiais e à proteção que ofereciam contra a entrada de animais ou pessoas. No interior do Nordeste, esses elementos se difundiram em jardins, muros, varandas e quintais, forjando “uma identidade visual popular” na região.

Após a região do Grande Recife, o Rio de Janeiro foi um dos primeiros a apresentar projetos de destaque utilizando cobogós, como os edifícios no entorno do Parque Guinle, em Laranjeiras. Já na recém-inaugurada Brasília da década de 1960, descrita por Cristiano Borba como “uma filhote de arquitetos nordestinos”, os cobogós, impulsionados pelo modernismo de Oscar Niemeyer, tornaram-se um símbolo da identidade local. Até hoje, construções em áreas nobres de Brasília são reconhecidas por suas fachadas com aberturas. O pesquisador destaca que Brasília se consolidou como “o grande laboratório de experimentação de todos os arquitetos modernos”, onde surgiram os primeiros “cobogós de autor”, projetados especificamente para determinadas edificações. Nos escritórios de arquitetura contemporâneos, o cobogó passa por uma fase de resgate, valorizado por seu apelo estético de luz e sombra, e seu efeito na ventilação. A peça também é utilizada como divisor de ambientes internos, proporcionando luminosidade entre espaços como cozinhas e salas, ou mesmo em banheiros.

Imagem: bbc.com

João Gomes Neto, fundador da Obi – empresa especializada em revestimentos e cobogós em João Pessoa (PB) –, sugere que o cobogó transcende sua função, conectando-se a um “contexto de design”, mas também evocando “a lembrança da casa da avó ou de algum ambiente que traz uma memória afetiva”. O aumento na procura pelo elemento está também atrelado à busca dos arquitetos por maior conforto térmico em seus projetos, especialmente intensificada após a pandemia, período em que as pessoas passaram mais tempo em suas residências. Em suas palavras, um ambiente que incorpora o cobogó é um “ambiente que respira”.

Em relação às suas inspirações, uma das suposições populares é que o cobogó derivaria dos muxarabis, treliças de madeira vazadas de origem árabe, frequentemente vistas em janelas e fachadas da arquitetura islâmica, inclusive em sobrados mouriscos em Olinda, que permitiam a entrada de luz e ventilação. No entanto, os pesquisadores esclarecem que essa ligação é um mito. Embora elementos vazados com essa finalidade tenham sido historicamente presentes em regiões de clima quente, sendo quase impossível determinar um único criador, o cobogó, apesar de sua origem puramente industrial, acabou se consolidando como a continuidade de um método milenar de conceber edificações em climas que demandam sombra e permeabilidade ao vento, um fator crucial no “trópico úmido Atlântico nordestino”, segundo Borba.

Diante do cenário de crise climática e do aquecimento global, os cobogós apresentam um vasto potencial para otimizar o conforto térmico, como apontam os pesquisadores. É possível conceber edifícios públicos com corredores enriquecidos por cobogós e áreas abertas que favoreçam a circulação do ar, ou construções residenciais onde fachadas expostas ao sol da tarde (poente) possuam uma camada de cobogós para proteção. As residências poderiam, em geral, ter áreas mais permeáveis à ventilação. A arquiteta Guilah Naslavsky lamenta a pouca aprendizagem com esse passado, ao observar o Recife “cheia de prédios com fachadas brancas, fechadas, com painéis de vidro, sem varandas, elementos vazados, nada. Só para torrar lá dentro”, e critica a tendência de fachadas de vidro em comunidades, que transformam as casas em “banheira de vidro azul sem condição térmica”.

Um desafio evidente é que o Brasil é atualmente um país altamente urbanizado, o que dificulta reformulações estruturais para incorporar cobogós em edificações existentes. Outro ponto desfavorável é o temor crescente que os brasileiros desenvolveram em relação ao espaço público. Apesar de os cobogós proporcionarem certa privacidade – permitindo que quem está dentro visualize o exterior com mais clareza do que o contrário – ainda assim, deixam a construção com uma abertura para a cidade. Contudo, há um campo para a retomada do uso desses elementos. Naslavsky cita arquitetos jovens, especialmente no interior e no sertão, que estão recriando cobogós em regiões de muito calor, embora em “soluções residenciais pontuais”. A Bienal de Arquitetura de São Paulo exibiu uma releitura sustentável de cobogó, produzido com resíduos da construção civil, demonstrando sua adaptabilidade contemporânea. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) revelou que cobogós “de seção variável” (com abertura de entrada maior que a de saída, potencializando a velocidade do vento) podem ser bastante úteis para o conforto térmico em melhorias habitacionais nas favelas. Cristiano Borba vislumbra que isso “poderia virar uma moda, uma tendência e uma diretriz”, mas enfatiza que o uso só se justifica em climas que permitam tal abertura. Naslavsky acrescenta que programas habitacionais como o Minha Casa Minha Vida poderiam incorporar esses elementos. Em um cenário ideal, “se não tivéssemos ficado tão paranoicos com a vida exterior à casa e mantido a tradição, hoje, estaríamos mais tranquilos em relação à compra de ar-condicionado”. Para se aprofundar sobre soluções em práticas construtivas sustentáveis, você pode consultar as publicações do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS).

A versatilidade e eficácia do cobogó, uma herança arquitetônica brasileira, revelam seu papel vital na promoção do conforto térmico em climas quentes. Sua redescoberta por arquitetos e pesquisadores evidencia a necessidade de integrar soluções passivas e bioclimáticas no urbanismo e na edificação contemporânea, propondo uma arquitetura que realmente “respire”. Explore mais sobre o futuro das nossas cidades e inovações urbanas em nossa editoria dedicada!

Crédito da imagem: Josivan Rodrigues/Cortesia

Recomendo

🔗 Links Úteis

Recursos externos recomendados