📚 Continue Lendo

Mais artigos do nosso blog

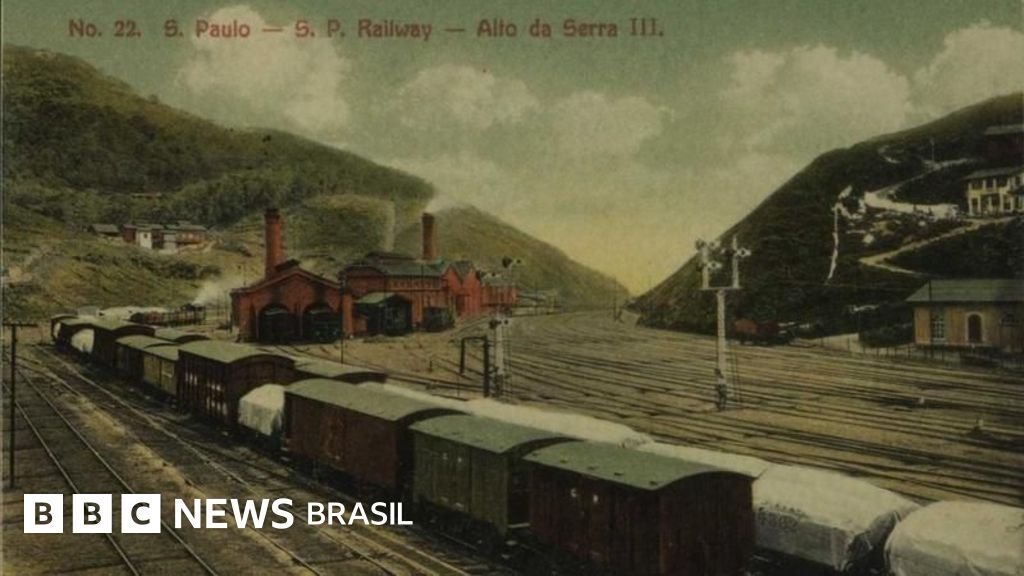

Ferrovias no Brasil: A História do Desmantelamento representa um capítulo complexo da infraestrutura nacional, com uma trajetória que vai do apogeu do século XX a uma redução significativa de sua malha. Em contraste com a inauguração da ferrovia Stockton and Darlington Railway (S&DR) na Inglaterra em 27 de setembro de 1825, marco da era ferroviária moderna e pioneira no uso de locomotivas a vapor, o Brasil iniciou sua própria jornada sobre trilhos em 1854, com a Estrada de Ferro Mauá, no Rio de Janeiro. Ao longo dos anos, contudo, o sistema ferroviário brasileiro enfrentaria desafios estruturais e decisões políticas que moldariam sua configuração atual de 32,3 mil quilômetros, conforme dados do Anuário Estatístico de Transportes.

A decadência do sistema não se deu de forma linear, mas por meio de fatores interligados que se desenvolveram em diferentes períodos históricos. Especialistas em engenharia e história ferroviária, consultados sobre a evolução e as dificuldades enfrentadas pelas ferrovias no Brasil, apontam quatro momentos cruciais que explicam as transformações e, em muitos casos, o encolhimento das linhas férreas nacionais.

Ferrovias no Brasil: A História do Desmantelamento

1. A Influência do Café e a Crise Financeira de 1929

A expansão inicial das ferrovias no Brasil esteve intrinsecamente ligada ao ciclo do café, produto central na economia do século XIX. As primeiras estradas de ferro foram construídas para atender à demanda de transporte do grão. A Estrada de Ferro Mauá, por exemplo, inaugurada em 1854, escoava a produção cafeeira do Vale do Paraíba até o porto de Magé, na baixada fluminense, de onde seguia por via marítima para a cidade do Rio. Naquela época, o café correspondia a quase metade das exportações do país.

Com o avanço da atividade cafeeira, a malha ferroviária brasileira se expandiu consideravelmente, chegando a aproximadamente 30 mil quilômetros de extensão na década de 1920. Não apenas cargas, mas também passageiros eram transportados por ferrovias, substituindo os lentos e menos eficientes transportes movidos por tração animal. No entanto, essa prosperidade encontrou um grande obstáculo com a crise de 1929. O crash da bolsa de valores nos Estados Unidos, então o principal comprador do café brasileiro, e a subsequente Grande Depressão impactaram severamente o Brasil.

As exportações e os preços do café despencaram, afetando diretamente a rentabilidade das empresas ferroviárias, majoritariamente privadas e operando sob concessão. O transporte de cargas e passageiros diminuiu drasticamente, iniciando um processo de lenta decadência que, mais de duas décadas depois, levaria à estatização de muitas dessas estradas de ferro.

2. Juscelino Kubitschek e a Ascensão do Rodoviarismo

A segunda metade do século XX trouxe uma transformação profunda na economia brasileira. Após 1940, o país direcionou seus esforços da base agrícola para a industrialização. Empresas estatais cruciais como a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a Vale do Rio Doce foram criadas em 1940 e 1942, respectivamente, no período do Estado Novo de Getúlio Vargas. Essa nova matriz econômica impulsionou a migração da população do campo para os centros urbanos. As cidades, sobretudo as capitais, experimentaram um rápido inchaço, resultando na diminuição da demanda por transporte ferroviário de passageiros em trechos de curta e média distância entre localidades próximas, visto que as fábricas estavam concentradas nas áreas urbanas.

A política de industrialização ganhou força com a chegada de Juscelino Kubitschek (JK) à presidência em 1956. O Plano de Metas de JK, simbolizado pelo lema “50 anos em 5”, priorizou o desenvolvimento da indústria automobilística, marcando o início do que seria conhecido como “rodoviarismo”. Este movimento multifacetado foi explicado por diversos fatores, conforme Hostílio Xavier Ratton Neto, professor de Engenharia de Transportes da Coppe/UFRJ. A indústria automobilística, com sua longa cadeia produtiva, apresentava um efeito multiplicador na economia, gerando empregos e desenvolvendo uma força de trabalho especializada e com maior poder aquisitivo.

Paralelamente, a construção de rodovias mostrava-se menos dispendiosa que a de ferrovias, e o petróleo, base para o combustível, era abundante e barato. Em um contexto geopolítico influenciado pela Guerra Fria, os Estados Unidos, visando conter a expansão soviética na América Latina, ofereceram cooperação técnica e financeira. Assim, em 1956, o Grupo Executivo da Indústria Automobilística (GEIA) foi criado, transformando o Brasil de mero montador em fabricante de veículos, com o ABC paulista tornando-se o principal polo produtor de automóveis como o Fusca e a Kombi da Volkswagen.

Durante o mandato de JK, a malha rodoviária federal pavimentada expandiu-se vertiginosamente, passando de 2,9 mil para 9,5 mil quilômetros. Em contraste, as estradas de ferro iniciavam os anos 1950 em condição precária, muitas delas com contratos de concessão próximos do fim e sem cláusulas que obrigassem as concessionárias a investir ou a devolvê-las em bom estado. Esse cenário culminou na criação da Rede Ferroviária Federal (RFFSA) em 1957, uma estatal que unificou e assumiu a gestão de diversas empresas privadas ferroviárias. A intenção inicial da RFFSA não era o desmonte, mas a modernização e unificação administrativa para melhor integração dos modos de transporte, não vendo os investimentos rodoviários como uma ameaça.

3. O Declínio das Linhas de Passageiros

Embora a RFFSA tenha surgido com propósitos modernizantes, seus planos de recuperação e otimização incluíram a desativação de muitas linhas e ramais considerados deficitários. Para historiadores como Eduardo Romero de Oliveira (Unesp), o contexto socioeconômico de meados do século XX diferia drasticamente daquele que havia impulsionado a construção de grande parte da rede ferroviária no século XIX. O modelo de negócios, antes focado no transporte de commodities agrícolas como café e açúcar em uma era sem legislação trabalhista e outras regulamentações, já não era mais viável para certas linhas de passageiros.

Imagem: bbc.com

Essa reestruturação levou ao desaparecimento de quase todas as ferrovias menores e consideradas não rentáveis nas décadas de 1960 e 1970. Um exemplo marcante é a desativação do trecho entre São Pedro e Piracicaba (SP) em 1966. Um telegrama incisivo do prefeito de São Pedro ao governador, Laudo Natel, questionava o critério do déficit para justificar o fechamento, argumentando que o transporte de mais de 40 mil toneladas de cana por ano de São Pedro era significativo, e que o “bem coletivo” deveria prevalecer sobre a rentabilidade imediata, assim como ocorre com serviços públicos como a polícia ou as escolas. No entanto, esses protestos foram em grande parte ignorados.

Gradualmente, as linhas de transporte de passageiros em áreas interurbanas foram extintas, com exceção de algumas que serviam regiões metropolitanas de grandes cidades, muitas das quais operam até hoje. A crise do transporte ferroviário de passageiros, acelerada pela ascensão da indústria automobilística e o advento da aviação, foi um fenômeno observado em todo o Ocidente. Em diversos países onde o serviço de passageiros foi mantido, ele foi estatizado, como nos Estados Unidos (Amtrak, 1971) e na Europa (Deutsche Bahn na Alemanha, Renfe na Espanha, SNCF na França).

4. A Estagnação e o Corredor de Commodities

No setor de transporte ferroviário de cargas, os investimentos idealizados durante o governo JK frequentemente não se concretizaram. O regime militar que se seguiu priorizou maciçamente as rodovias, apostando em megaprojetos de engenharia como a Ponte Rio-Niterói e iniciativas polêmicas como a Rodovia Transamazônica, que nunca foi completamente finalizada. Um dos poucos grandes projetos ferroviários, a Ferrovia do Aço, iniciada em 1973 com uma promessa de entrega em mil dias, só foi inaugurada em 1992 e com uma dimensão bem aquém do planejado inicialmente.

A crise do petróleo de 1973 e a turbulência econômica subsequente agravaram a situação, dificultando o acesso do Brasil a crédito internacional e inviabilizando planos nacionais de desenvolvimento, conforme Hostílio Xavier Ratton Neto. O país entrou em um ciclo de “apagar incêndios” financeiros que se estendeu até os anos 1990. Naquele contexto de baixo crescimento, inflação alta e dívida pública elevada, a RFFSA foi liquidada, e a operação das ferrovias no Brasil foi novamente concedida à iniciativa privada por meio do Plano Nacional de Desestatização (PND).

Desde então, o sistema ferroviário brasileiro passou a operar predominantemente como um corredor logístico para escoamento de commodities agrícolas e minerais voltadas à exportação. Os contratos de concessão, em muitos casos, não contemplam a obrigatoriedade de investimentos significativos em modernização ou melhorias, perpetuando o uso de tecnologias antigas, como a bitola métrica (mais estreita que o padrão internacional) herdada do Segundo Império.

Para os especialistas, este modelo atual subaproveita o vasto potencial do país para o transporte ferroviário, deixando a economia brasileira refém do modal rodoviário, e mais suscetível a paralisações como a greve dos caminhoneiros de 2018, que gerou graves crises de desabastecimento. As estradas de ferro poderiam, por exemplo, transportar uma variedade maior de bens industriais, de bobinas de aço a automóveis, inclusive em trechos curtos, a exemplo das “short lines” americanas, e contentores, uma modalidade em expansão e bastante lucrativa no transporte global de cargas.

A discussão sobre a infraestrutura das ferrovias no Brasil continua sendo relevante para o desenvolvimento econômico e logístico do país. Compreender o contexto histórico de seu desmantelamento é crucial para as projeções futuras de sua expansão e modernização, essenciais para uma logística de transporte mais equilibrada e eficiente. Explore mais sobre o cenário econômico e os desafios da infraestrutura brasileira em nossa editoria de Economia.

Crédito, Biblioteca Nacional

Recomendo

🔗 Links Úteis

Recursos externos recomendados